おもしろ実験に挑戦!

おもしろ実験に挑戦!

日本教育新聞社では、例年「エネルギーClub」と題し「エネルギー・環境教育」に関連したポスターを青森県内の有識者、現場の先生方などの編集委員を組織して制作、青森県内小・中・高等学校に配布しています。

今回の「エネルギーClub」は、身近なものを使って「おもしろ実験に挑戦!」というテーマでポスターを制作しましたので、環境教育に取り組む際は、本ポスターをご活用ください。

また、以下には「生徒配布用シート」と「教員授業用資料」もご用意しておりますので、この機会に是非ダウンロードしてみてください。

《授業展開例》

『エネルギーClub』~授業でどう使う~

指導案作成 青森県十和田市立北園小学校 坂本 和康 教諭

学校現場でのエネルギー教育を支援する「エネルギーClub」。今回も実際の授業での活用方法を「青森県版」編集委員の青森県十和田市立北園小学校の坂本和康教諭に紹介していただく。

●教科発展型

1 実験につながる理科の授業を行う。

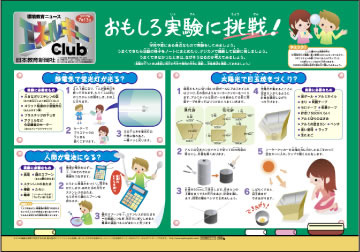

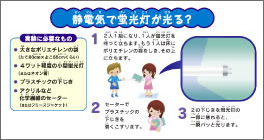

(1) 「静電気でネオン管が光る?」、 「人間が電池になる?」では

小学校:3年「電気の通り道」、 4年「電気の働き」、 5年「電流の働き」、 6年「電気の働き」

中学校:2年「電流」「電流と磁界」

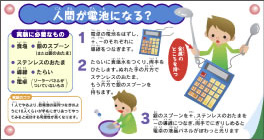

(2) 「太陽光で目玉焼きづくり?」

小学校:3年「光の性質」

中学校:1年「光と音」、 3年「エネルギー」

2 実験の仕方を載せた資料を配付する。

グループもしくは、個人で実験を行う。

※実験で使うものを確認、準備しておく。

3 実験を行う。

・指導すること

(1) 安全上の注意。

(2) 理科の学習のどこにつながるのか問題意識を持たせて行う。

(3) 結果を記録させる。

(4) 成功した場合は、その結果と理科の学習がどのようなつながりがあったのかを確認する。

(5) 失敗した場合は、友だちや先生に確認してもらい、もう一度行う。

(6) 教科書の内容にフィードバックして、知識・技能の定着を図る。

●総合的な学習型

1 過去のエネルギーClubポスターや新聞記事などにより電気やガスなどがなくなった場合、困ることを挙げさせていく。

2 それらの困ったことを自然の力や既知事項で解決できないかを話し合う。

3 話し合ったことをもとに、可能な実験を行っていく。その中の一例として、今回のポスター実験例を提示する。

4 これらの実験は、何の代わりになっているのかを考える。

5 今回の実験を通して学んだことをもとに、我々の生活に電気がどのように使われているのか、電気を作るためにどのくらいのエネルギーが必要なのかを考えさせる。

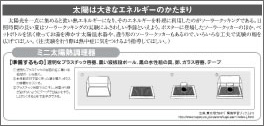

これから本格的な夏を迎えるにあたって、「ソーラークッカー」は、キャンプやレクでも活用できるかと思います。夏の日差しと秋の日差しでの調理の様子で「太陽の動き」とも関連させることができるかもしれません。時間的なことを考えると、家庭で、もしくは工作(科学)クラブで作成してもよい。

※作製には大人の手で約2時間ほどかかった。

小学校低学年の場合は、実験や製作そのものを楽しむだけでも科学に対する興味を持たせることができると思います。

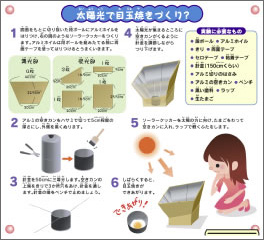

おもしろ実験に挑戦!

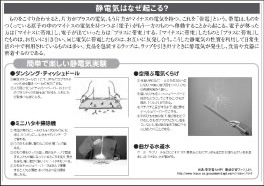

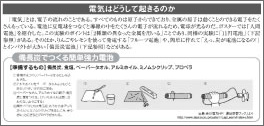

新学習指導要領において理科教育の実験が重点に置かれ、移行措置期間でも先行実施されることになった。エネルギー・環境学習では、どのような体験的な実験ができるのだろうか。

今号では家庭や学校、100円ショップやホームセンターなど、子どもたちの身近なところで入手できるものを利用して行う実験をいくつか紹介する。ポスターに提示した事例のほか同じようなねらいのバリエーションもある。いずれも(理科が専攻ではない)小学校担任の教員にも実践できるような面白く簡単な事例であり、学齢に応じた夏休みの自由研究の課題に活用してほしい。