エネルギー環境教育の教材紹介・活用実践例

環境にやさしい町『スマートコミュニティ』

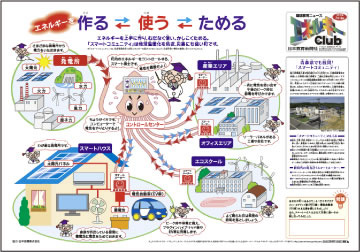

全国的に省エネが求められる今夏。青森県においても企業、家庭、学校がそれぞれ一体となって省エネを行う『スマートコミュニティ』に取り組んでいる。7月16日発行のエネルギー環境教育ポスター「エネルギーClub」(日本教育新聞社発行)は、その『スマートコミュニティ』がテーマ(左ポスター参照)。同ポスターを活用した授業展開について、青森市立泉川小学校の市川美樹子教諭に指導案としてまとめていただいた。

1.指導案

1)想定学年 小学校5年生

2)教科 社会科から発展させた総合的な学習の時間

3)授業単元名 「未来をひらくスマートコミュニティ」(1時間)

2.授業展開の主旨

地球温暖化が進み、原子力発電所の稼働の是非が問われている現在、その危機を乗り切るために自然エネルギーの重要性が挙げられている。しかし、現時点で、自然エネルギーによる安定したエネルギーの供給は難しいことから、新たな取り組みが必要になってくる。それは、家庭・企業・学校・発電所が協力し合い、エネルギーを効率的に使うという「スマートコミュニティ」である。

今回は、社会で工業の分野での環境に対する取り組みを学習しそれをきっかけに、いろいろなところが協力し合い、上手に組み合わせれば、大きな力になることに気付かせていきたい。

3.授業展開例

「わたしたちの生活と工業生産」では、工業が、環境に配慮した取り組みをしていることを学ぶ。特に、この単元で取り上げられる自動車工業の中では、ハイブリッド車(HV)や燃料電池車などを紹介し、生産者が環境に対する負荷を減らそうとしていることを学ぶ。

この際、青森県内のHV車、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド車(PHV)の登録車数を提示することで、消費者も環境に配慮した生活を望んでいることに気付かせる。さらに、EV車やPHV車には、作った電気を貯めておく機能があることから、蓄電池としての役割も担っており、電気を有効に使う道具となることを確認する。

次の課題として、工業生産には多くの電力が必要で、火力発電に頼ると、多くのCO2を出すことになるが、この問題を解決するには、どうすればいいかと投げかける。それを解決する一つの方法として、青森県でも、展開されている様々なところが協力して効率よくエネルギーを使っているスマートコミュニティを紹介する。また、県内で太陽光パネルを設置している工場や学校を探してみるのも有効な手段である。

【参考資料】

〈青森トヨペット車で登録されているハイブリッドと車総登録車〉

2007年 205台/2324台

2011年 969台/2368台

※総登録車はほぼ同じだが、ハイブリッド車は約5倍となっている。

〈県内に登録されている電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド車(PHV)〉

| 2010年 | EV車 | 16台 | PHV車 | 7台 |

| 2011年 | EV車 | 65台 | PHV車 | 15台 |

| 2012年 | EV車 | 144台 | PHV車 | 33台 |

〈青森県で太陽光パネルを設置している施設〉

青森県 非住宅用(事業所用)太陽光発電県内導入状況一覧

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/energy/enerugi/files/2011-0124-1103.pdf

県内の小中高を対象に

放射線の出前授業実施

新学習指導要領の実施に伴い、中学校に30年ぶりに取り入れられる「放射線教育」。これまで放射線についての指導経験が中学校の理科教員は少なく、指導法のノウハウなどが求められている。

そうした中、日本原燃(株)は、東北放射線科学センター(仙台市)と共同で、青森県内の小中高を対象に、放射線に関する基礎知識の理解向上を目的とした出前授業を実施している。平成18年度から始め、延べ約9000名が受講している。身のまわりに存在しながらも音や匂いもせず、目にも見えない放射線や放射性物質について、実験や測定を行うことで児童・生徒がわかりやすく学んでいけるプログラムだ。

具体的には、専門家の指導のもと、霧箱実験で放射線の通った跡(飛跡)を観察したり、米、肥料、乾燥コンブなどを用いて、身のまわりにある放射線量を、測定器を使って計測することによって、自然界の放射性物質の存在を学ぶことができる授業だ。

福島第一原子力発電所の事故の影響で、放射線の正確な情報を児童・生徒に伝えるべきという声も高まっている。同社は、今後も出前授業を通して放射線の正しい理解の普及に努めていく意向だ。

■問い合わせ=日本原燃(株)サイクル情報センター

電話:017-731-1563

れからは『スマートコミュニティ』の時代

「エネルギーClub」 教師用解説

7月16日付「エネルギーClub」(表面参照)でもテーマとした「スマートメーター」「スマートハウス」で使われる「スマート」とは「賢い」という意味。「スマートハウス」は電気を賢く使う住居のことであり、最近よく聞かれる「スマートグリッド」とは地域内での「賢い送電網」を意味する。新時代のエネルギーシステムに欠かせない「スマート」というキーワードについて考察する。

エネルギーとITの結びつき

太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーは、二酸化炭素を排出しないクリーンエネルギーである反面、天候に左右されるデメリットがある。しかしIT(高度情報技術)を活用すれば、安定的な利用が可能になる。その鍵となるのが「スマートメーター」(次世代型電力計)だ。

スマートメーターは従来の電力計の機能に加え、計測したデータを電力会社に送る働きがある。消費者は家にあるパソコンで電力使用量や電気料金を確認できるメリットがあり、こうした「電力の見える化」によって町全体で無駄な使用を減らすことができれば、節電効果は大きい。

スマートメーターを備えたスマートハウスや会社、工場、さらにプラグインハイブリッド車(PHV車)、電気自動車(EV車)を含め、町全体が「スマートグリッド」でつながれば、「創エネ」「省エネ」「蓄エネ」が無理なくコントロールでき、人々がスマートにエネルギーを利活用できるスマートコミュニティとなる。地域内で作られ、蓄えられた電力は非常用電源として役立ち、防災面においても期待されている。

現在、東北電力ではリアルタイムでのデータ送信機能はないが、遠隔地検針の実証実験のため、写真の新型電子メーターを使用している。

日本初の実証実験は青森県から

2010年9月、六ケ所村にある「尾駮レイクタウン北地区」で、スマートハウスの実証実験用の住宅6戸が完成し、スマートグリッドの実証モデル実施計画がスタートした。この当時、日本では初めての試みであった。 同地域には世界初の大規模蓄電池を併設した六ヶ所村二又風力発電所(発電容量51MW)があり、新たに100kWの太陽光発電が設備された。各住戸は風力発電所と専用線で結ばれ、住戸の太陽光発電で賄えない電力は風力発電所から供給した。

また、電力需要量を調節するための地域用蓄電池(HUB蓄電池)を設置。隣接する施設にコントロールセンターを新設し、電力需給を制御するシステムを導入した。

スマートハウスに装備されたのは、(1)発電状況や居住者の電力使用・行動パターンに基づいて電力を制御する「ホームエネルギーマネジメントシステム(HEMS)」、(2)太陽光発電設備、(3)家庭用蓄電池、(4)プラグインハイブリッド車(PHV車)用充電設備、(5)スマートメーター、(6)各種家電製品など。エネルギーの使用状況はネットワーク経由でコントロールセンターに集約され、電力需給を調整した。

実証実験では、住民に電力の価格を提示し、住民がPHV車の充電や給湯の時間帯をコントロールできるかを検証。コントロールセンター側で特定の機器の需要制限をかけた場合の影響も調べた。

こうした実証実験は、トヨタ自動車、日本風力開発、パナソニック電工、日立製作所の4社共同で行われ、日本風力開発のグループ会社などの社員とその家族5世帯・13人が実際に暮らしてみた。

実験開始から1カ月、太陽光発電などの再生可能エネルギーの利用とPHV車の導入により、CO2排出量が69・1%も低減したという。

六ヶ所村スマートグリッド実証実験

さらに進化する「スマートシティ構想」

尾駮レイクタウン北地区では電力を管理・調整していた。

そのほかにも、ガスや水道などの情報を一元管理する試みも進んでいる。

弘前市が構想する「弘前エネルギーマネジメント~ひろさきスマートシティを目指して~」はその好例。震災時の課題であるライフラインの確保と行政機能の維持を視野に入れ、市内の公共施設との連携を掲げている。

弘前市では、6月にスマートシティ推進室を役所内に立ち上げ、新たな構想を今年度作成する予定だ。(弘前市役所HP参照)

そのほか、国内におけるスマートシティの実証実験は、神奈川県横浜市、愛知県豊田市、京都府けいはんな学研都市、北九州市の四ケ所でも実施中だ。