エコに挑戦! 夏祭り

エコに挑戦! 夏祭り

今年もねぶた(ねぷた)の季節がやってくる。県内の各地でさまざまなねぶた祭りが開催され、老若男女が一体となって青森の夏を熱く盛り上げる。近年はねぶたにLEDを導入したり、使い回しができるものは再利用に努めたり、観客にゴミの持ち帰りを要請するなど、省エネやエコロジーに配慮した取り組みについて考えてみたい。

ねぶた(ねぷた)は青森県の誇り

夏の夜空を明るく照らすねぶた(ねぷた)は青森県の郷土芸能であるとともに、県民の精神文化を支える大切な行事である。学校の授業でも金魚ねぶた(ねぷた)を制作するなど、日々の暮らしに溶け込んでいることは言うまでもない。夏になれば「青森ねぶた」「弘前ねぷた」「五所川原立佞武多(たちねぷた)」のほか、黒石ねぷた、大湊ネブタなど県内の随所で開催されている。

その起源は諸説あり、平安時代に坂上田村麻呂が敵をおびき出すために使った大きな人形が始まりという説や、中国から伝わった「中元」の行事に端を発するという説、江戸時代の元禄期、「七夕」における松明流し、精霊流し、眠り流し、盆灯籠などが融合して、ねぶた(ねぷた)祭りに発展してきたという説がある。

その語源は、農作業の激しい夏期に襲ってくる睡魔を追い払い、厄災・邪悪を水に流す行事のひとつ、「眠り流し」が訛って「ねぶた(ねぷた)」になったと言われている(「ねぶたい」は「眠たい」の方言)。アイヌ語の「ネプターン」(奇怪、不思議)に語源があるのでは、という説もある。

地域の文化を次世代へ

ポスターで紹介した「青森ねぶた」「弘前ねぷた」「五所川原立佞武多」は、囃子方のかけ声がそれぞれ異なり、青森が「ラッセラー」、弘前は「ヤーヤドー」、五所川原は「ヤッテマレ」。これは、弘前は戦いにおける出陣、五所川原は合戦中、青森は凱旋のかけ声に由来するとされている。

「青森ねぶた」が勇壮な武者や伝説の勇者などを形どった人形型の灯籠なのに対し、「弘前ねぷた」は扇形が主体で、表面には三国志などの男性的な鏡絵が描かれ、裏面は見送り絵と呼ばれ、美人画や水墨画が描かれている。一方、「五所川原立佞武多」は、高さが20mを超える巨大な山車が特徴的。こうした大型のたちねぷたは明治40年代にはすでに登場し、当時の豪商や大地主たちが自分たちの権力を誇示するかのように高さを競っていたという。しかし、電気の普及や二度の大火で設計図や写真を消失したため、巨大ねぷたは姿を消した。平成5(1993)年、明治・大正期の設計図が発見され、これをもとに5年後の夏祭りで80年ぶりにたちねぷたが復活した。

「青森ねぶた」「弘前ねぷた」は、昭和55(1980)年に国の重要無形民俗文化財に指定された。その違いは“動”の青森、“静”の弘前と表現されることが多々ある。とはいえ、ねぶた(ねぷた)を通じて子どもたちに「郷土愛」「仲間との触れ合い」「コミュニティの大切さ」を学び、次世代へ伝えてほしいという思いはどの地域も変わらないようだ。

祭りから発信するエコ

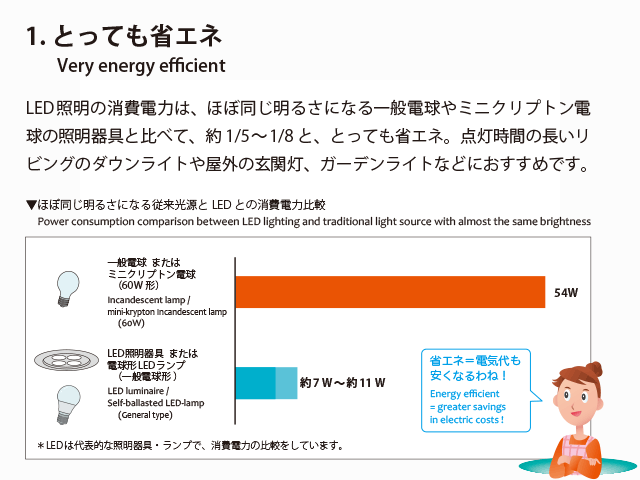

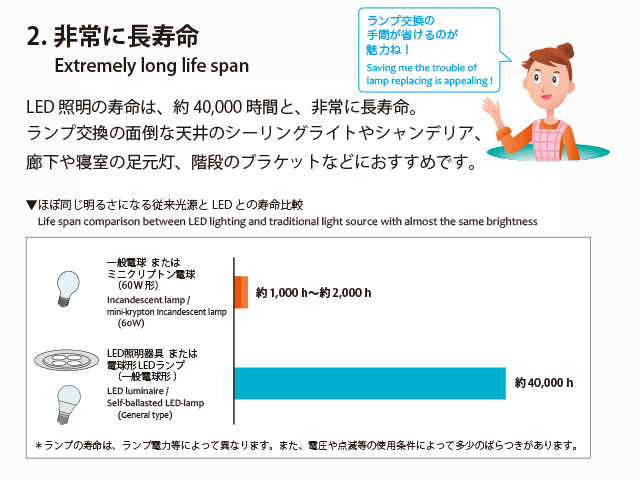

LED照明の消費電力はほぼ同じ明るさの一般電球やミニクリプトン電球の照明器具に比べると、約1/5~1/8と省エネ効果に優れている(グラフ「ほぼ同じ明るさになる従来光源とLEDとの消費電力比較」 下図参照)。寿命も長く、約20,000~40,000時間と、ほぼ同じ明るさになる従来の光源に比べて約10~20倍以上の寿命があり(グラフ「ほぼ同じ明るさになる従来光源とLEDとの寿命比較」 下図参照)、1度設置すればランプ交換の手間は大幅にカットされる。導入時に高価であるというデメリットはあるが、昨今は色や形のラインナップが豊富になり、さまざまな場所に使われるようになった。LED照明の光は赤外線や紫外線をほとんど含まないため、絵画や写真を照射しても色あせしにくいという特長から、絵を照らすスポットライトや飾り棚のダウンライトなどにも使用されている。また、蛍光ランプに比べて虫が集まりにくい特長もあり、室内はもちろん、玄関灯や門灯などにも使われている。

こうした数々のメリットを「青森ねぶた」や「弘前ねぷた」の照明に導入する試みが平成22(2010)年あたりから始まった。

LEDは、高い省エネ性と長寿命の特長があるのはもちろん、紫外線や赤外線をほとんど含まないため、内部が熱くなりにくく、ねぶた(ねぷた)を傷めずに照らせるという利点もあり、これまでの白熱電球に比べ、ろうの溶け落ち防止につながっている。また、白熱電球では祭りの振動と衝撃でフィラメントが切れてしまうことが少なくなかったが、振動に強いLEDを導入したことで電球交換に伴う手間と経費の削減が実現したという。

運行にはさまざまな種類の電球、蛍光灯が不可欠だが、昨今、LED電球のラインナップも豊富になってきたことで、細部への対応が十分可能になった。ねぶた(ねぷた)本体だけでなく、囃子台車などにも設置箇所にあわせて、一般電球タイプ、小型電球タイプ、ボール電球タイプを使い分け、使用されている。

新技術の導入だけでなく、白熱電球の再利用による廃棄物削減や観覧客のゴミの持ち帰りの強化、再利用が可能な材料は翌年に使い回しするなど、祭りをエコにしようという取り組みは各地域で積極的に行われている。(グラフの出典はいずれも「誰にもわかるLED照明」HPより)

《参考資料》

《参考資料》

参考資料:あおもり教育旅行ガイドHP、シャープ株式会社HP、立佞武多の館HP、「誰にもわかるLED照明」HP、津軽藩ねぷた村HP、ねぶたの家 ワ・ラッセHP、パナソニック企業情報HP、弘前観光コンベンション協会HPほか(50音順)

参考図書:「伝統の祭りを訪ねる」(実業之日本社)、「るるぶ青森/弘前 奥入瀬 白神山地2013」(JTBパブリッシング)ほか(50音順)

夏の自由課題に! 「あかりの日」ポスターコンテスト作品募集!!

1879(明治12)年10月21日、トーマス・エジソンが世界初の実用的な電球を発明。その日を記念して「あかりの日」が制定された。<あかり>に限らず、人々が生活するためにはたくさんのエネルギーが使われ、地球温暖化の問題に直面している。けれども使い方を工夫すればエネルギーを削減しながら豊かな生活を続けることができるはず。身近な存在の<あかり>に目を向け、むだのない使い方や夢のあるアイデアを描いてみよう。

[応募資格] 小学生に限る

[応募締切] 平成26年9月3日(水)当日消印有効

[募集テーマ] 「自由に描こう! 未来の照明」

[応募方法] 作品の裏に郵便番号、氏名、電話番号、住所

※学校名、学年を必ず明記すること

[宛先] 105-0004東京都港区新橋4-21-7つるや加藤ビル6F

[問合せ先] 「あかりの日」委員会事務局ポスターコンテスト係

TEL:03-6803-0501 / FAX:03-6803-0064

<(一社)日本照明工業会内>

●詳しい応募要項は次のホームページで。

- 「あかりの日」 http://www.akarinohi.jp/

- (一社)日本照明工業会 http://www.jlma.or.jp/

- (一社)照明学会 https://www.ieij.or.jp/

岡山市立伊島小学校3年 杉本奈穂さん