最新のがん治療法に注目!

がんと戦う、放射線!

昭和60年以降、日本人の死亡原因の第一位はがん(悪性腫瘍)であり、現在では年間30万人以上の国民が亡くなっている。生涯のうちにがんに罹患する可能性は、男性では2人に1人、女性では3人に1人と推測され、3人に1人はがんによって死亡している(平成24年度厚生労働省HPより)。まさに国民病といっても過言ではない、がん。放射線治療は手術・化学療法(抗がん剤治療)とともにがん治療の大きな一翼を担っている。放射線によるがん治療は、外科手術と比べ、機能が温存できるだけでなく、局部だけに集中的に効果を与え、体力を消耗しない等の利点がある。今回のエネルギーCLUBでは、日々がんと戦い続けている、最新の放射線治療に注目した。

死亡率ワースト1の青森県

国立がん研究センターがん対策情報センターによれば、がん死亡率ランキングにおいて最も多いのは青森県で、人口10万人あたり98.43人。2位以下は秋田県、和歌山県、鳥取県、北海道と続いている。一方、最も少ないのは長野県で68.43人。この他、滋賀県、福井県、香川県、熊本県などの地域でがん死亡者が少ない。がんの年齢調整死亡率(※)の全国平均は82.90。75歳未満10万人あたり82.90人ががんで亡くなっていることになる。

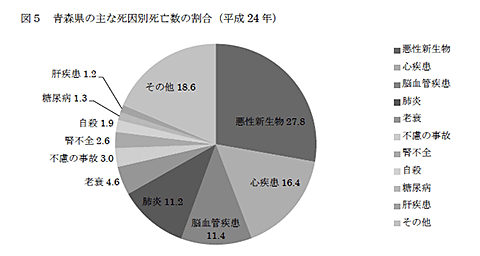

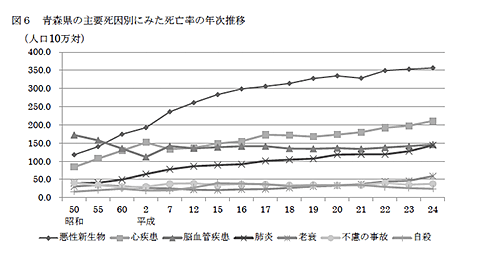

青森県の主要死因別にみた死亡率の年次推移においても、がんによる死亡率が昭和60年から24年以上に渡って第一位を独走している。(「青森県の主要死因別にみた死亡率の年次推移グラフ」「青森県の主な死因別死亡数の割合グラフ」参照。グラフはいずれも「平成24年 青森県人口統計(概数)の概況」から抜粋)

不名誉な数字を返上するため、県では「青森県がん対策推進計画」および「健康あおもり21」に基づき、喫煙率の減少や生活習慣の改善等の一次予防対策を行っている。また、企業等との連携や県民への広報によるがん検診受診率の向上などの二次予防対策や、がん診療連携拠点病院を中心とする医療体制の充実を図る一方で、県内のがんの実態を適切に把握するため、地域がん登録の精度の向上等に取り組んでいる。

※年齢調整死亡率とは都道府県による年齢構成の違いを調整した死亡率のことで、人口10万人あたりの死亡者数のこと。ここでは2010年から2012年の75歳未満年齢調整死亡率の平均値を比較している。

がん治療に貢献して約120年

放射線にはさまざまな種類のものがあり、医学に利用されている放射線の99%はX線である。X線は1895年11月8日にレントゲン博士により発見され(X線とレントゲン線は同じもの)、翌年にはすでにがん治療に用いられた。当初のX線はエネルギーが弱く、からだの浅い臓器(主に皮膚がん・乳がん等)に用いられていたが、次々と改良が進められ、現在では脳、頭頸部(耳鼻咽喉科領域)、肺、食道、乳腺、肝・胆・膵、結腸・直腸、婦人科、泌尿器科、骨・軟部などの腫瘍に対応し、ほぼ全身の放射線治療が可能となった。ちなみに2015年はX線発見から120周年となる。

放射線治療の特徴として、1)患部を切除しないで治療するため、機能・形態の温存に優れている、2)いかなる部位でも(理論上は)治療可能、3)からだの負担が少なく、合併症を有する患者や高齢者にも適応できることがあげられ、特に超高齢社会の到来を控えて放射線治療の役割はますます大きくなるだろう。

放射線治療のしくみ

照射される放射線がわずかな量であれば、正常な細胞はダメージを受けても翌日には回復する。一方、がん細胞は放射線に対する回復能力がなく、ダメージによって死滅してしまう。この回復力の違いを生かしたのが放射線治療である。

がんの種類によって照射方法は異なり、多くの場合は1日5分程度の短い照射を1~8週間(回数にして約4回~約40回)をほぼ毎日行う。通院によって短時間照射を続けることで、細胞分裂が活発ながん細胞を死滅させることができる。新しい医療技術によってがん細胞だけにピンポイント照射できる治療法も開発され、がんの種類や進行度によっては手術と同じかそれ以上の効果をあげており、さらなる期待が高まっている。

リットとデメリット

<メリット>

ポスターに記載したメリットのほか、次の点があげられる。

○入院する場合でも外科手術に比べて日数が短くてすみ、退院直後から普通の生活に戻れる。

○入院日数が短いため、入院費の負担が軽くなる。

○完治できない場合でも、痛みをやわらげる効果がある。

<デメリット>

デメリットとして、副作用を生じることがある。

●照射直後、吐き気やだるさを感じたり、脱毛や頭がかゆくなるなど、副作用を引き起こすことがある。

●紫外線による色素沈着で皮膚が黒ずむことがある。

●治療後半年以上経ってから、「晩発性放射線障害」(※)を発症することがある。

(※)晩発性放射線障害=比較的低線量の放射線を一回または分割して照射を受けた後、長期間の潜伏期を経て発現するもの

ガンマナイフとは?

ガンマナイフ装置のなかには192個のコバルト(Co60)が円錐状に整列して並べられており、それぞれからガンマ線が放出されて中心の一点に集中するよう設計されている。一本一本のガンマ線は非常に弱いが、それらが集中する患部では放射線が非常に強くなる。

この方法により、周囲の正常組織(頭皮、骨、脳、血管、神経)への被ばくを最小限に抑え、患部のみに高いエネルギーを使用した放射線治療が可能となる。そのため、病巣が脳の深い位置にあって摘出手術が難しい場合や開頭手術実施後にまだ病巣が残っている場合でも治療ができる。

黒石ガンマナイフセンターのガンマナイフ・パーフェクションは従来のガンマナイフと比べて、より正確で安全に、治療が受けられるよう最新の設計がされているという。全自動化された照射位置設定システムが装備され、治療時間の短縮のみならず、照射精度の上昇やミスをなくすことに貢献している。特に照射精度に関して誤差は0.15㎜以内と極めて小さく、重要な組織が密集している頭蓋内でも正常な組織にはほとんど影響を与えず、脳腫瘍や脳血管障害などの治療(※)を行っている。

※病気の種類や状態、病巣の大きさによって、ガンマナイフによる治療が適している場合と、開頭手術の方が適している場合とがあり、総合的な判断が必要である。

トモセラピーとは?

十和田市立中央病院では、最新放射線治療装置「トモセラピー」を導入し、がん治療を行っている。

この最先端テクノロジーは、国内では約50台導入されているが、東北地方では十和田市立中央病院が初めて導入した。「トモセラピー」は、CT(コンピュータ断層撮影装置)とリニアック(放射線治療装置)を一体化させた装置で、正確に病巣部の照射部位と形を把握し、腫瘍に対してピンポイントに放射線を集中照射する。

放射線照射装置が体の周りをらせん状に回転し、コンピュータ制御寝台が前後に移動するので、360度、51方向から照射することができる。

また、IMRT(強度変調放射線治療)と呼ばれる最新の照射方法により、がんの形、部位、大きさに合わせて照射量や強度を変化させることで、腫瘍以外の正常組織への侵襲(影響)を減らすことができるという。

「トモセラピー」は、さまざまな部位のがん、さまざまな大きさのがん、さまざまながんの個数に対応できるだけでなく、正確な放射線照射治療による副作用の少ない、「からだにやさしいがん治療」と言えよう。

さまざまな検査にも活用されている放射線

がん治療だけでなく、健康診断でおなじみのレントゲン検査のように、さまざまな検査においても放射線は欠かせない存在だ。診断等で日本人は1年間にひとりあたり平均2 mSv(ミリシーベルト)程度の「医療放射線」を受けるとされている。

○からだの外から調べる

- X線検査(レントゲン検査):

- からだの外からX線を照射し、透視画像から診断する。胃のレントゲン検査のように造影剤を使用する場合もある。

- CT検査(コンピューター断層法):

- 360度のさまざまな角度からX線を照射し、コンピューター処理でからだを輪切り状に画像化して精密に調べる方法で、らせん状の三次元画像も可能だ。

○からだの中から調べる

- 核医学検査:

- 1. 少量の放射性医薬品(※)を注射等でからだの中に入れ、病気の場所や臓器の状況を画像にして診断する方法。

2. PET (ポジトロン断層撮影法) ブドウ糖(グルコース)に、放射性のフッ素18を合成した薬剤を使うと、ブドウ糖を取り込みやすいがん細胞に集まり、同時に陽電子(ポジトロン)を出す。それを外部カメラで撮影して病気を診断する。最近はPET-CTという複合的な検査法もある。

これらの検査に使う放射性物質は、汗や排泄などによりやがて体の外に出てしまう。

※放射性医薬品:診断・治療する部分に応じて選ばれた薬品に、放射性物質を混合。一番短いものでは2時間、長いものでは8日程度の、半減期の短い放射性同位元素(ラジオ・アイソトープ= RI)を人工的に製造して利用する。

《参考資料》

《参考資料》

青森労災病院HP(うみねこ通信)、黒石病院HP、厚生労働省HP、十和田市立中央病院HP、「平成24年 青森県人口統計(概数)の概況」(青森県健康福祉部)、ほか