ブラックアウトが発生したら?

ブラックアウトが発生したら?

平成最後の夏は日本各地でさまざまな自然災害が猛威をふるい、ライフラインを寸断して人々の生活や経済活動に大きな被害を与えました。

平成最後の夏は日本各地でさまざまな自然災害が猛威をふるい、ライフラインを寸断して人々の生活や経済活動に大きな被害を与えました。

6月18日の大阪北部地震、6月28日から7月8日にかけて西日本を中心に記録的な豪雨が降り続いた「平成30年7月豪雨」、9月に入ると台風21号が近畿地方に上陸。9月4日から5日にかけて、近畿6府県、福井県と三重県の一部をあわせ、のべ218万戸あまりが停電しました。9月6日午前0時時点でも31万戸を超える停電が続きました(関西電力調べ)。そして9月6日未明の「平成30年北海道胆振東部地震」によって、北海道のほぼ全域に日本初のブラックアウトが発生しました。

自然災害による従来の大停電とは異なるブラックアウトは、なぜ起きたのでしょうか?

そもそも電気はどこから来るのだろう?

毎日なにげなく使っている電気製品。それらは家庭や学校、会社や工場などさまざまな場所に設置されたコンセントに接続されています。テレビのスイッチをオンにすればテレビ画面が表示され、パソコンの電源を入れればパソコンが起動します。これは、発電所で作られた電気が送電線や配電線を伝わって家庭や学校などに届けられているからです。大量の電気は貯めることができません。電気を安定的に供給するため、発電所では消費量を見越して電気を作り続けています。

電気の速度は光の速さと同等と言われ、一秒間に地球を7周半(毎秒約30万km弱)回るほどの速度があり、発電所で生まれた電気は一瞬にして家庭や学校へと届けられています。

では、電気はどのような経路で発電所から届くのでしょうか?

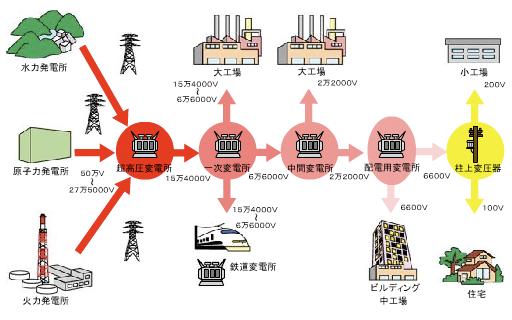

電気の旅のスタートは発電所です。主な発電所には水力発電所、火力発電所、原子力発電所があります。これらの発電所では、数千V(ボルト)~2万Vの電圧の電気を作り、発電所に併設された変電所を使って、送電に効率のよい電圧に変換し、送電線に送り出します。

各発電所で作られた電気は27万5,000V~50万Vという超高電圧に変電されて送電線に送り出されます。変電を繰り返して徐々に電圧を下げるのは、発熱による送電ロスを少なくするためです。

これを、各地に設けられた超高圧変電所で15万4,000Vまで変電します。その後、1次変電所で6万6,000Vにまで下げられます。6万6,000V~15万4,000Vに変電された電気は、一部が鉄道会社や大規模工場に送られて各企業内の変電設備で必要な電圧に落とされます。残りは中間変電所に送られ、さらに低い2万2,000Vに変電されます。大規模工場やコンビナートにはこの段階の電気が供給されています。

2万2,000Vに変電された電気は次に配電変電所へ送られ、6,600Vに変電されて大規模なビルや中規模工場へ配電されます。また、この電圧(6,600V)で街中の電線にも配電されます。6,600Vになった電気は電柱の上にある柱上変圧器(トランス)で100Vまたは200Vに変圧され、引込線から家庭や学校へと送られ、コンセントにつながれたテレビや照明などの電気製品が消費していきます。

このようにして、電気は24時間365日休みなく作られ、送り続けられているのです。

地震国の日本。ある日突然、大停電?!

2018年9月6日3時6分。北海道胆振東部を最大震度7の地震が襲いました。この地震にともない、3時25分、日本初となるエリア全域におよぶ大規模停電(ブラックアウト)が発生しました。<ブラックアウト>とは、大手電力会社の管轄するエリアすべてで停電が起こる現象(全域停電)のことを意味します。大きな自然災害にともなって大規模停電が発生することはこれまでにもありましたが、今回のケースでは、北海道全域で停電が起こりました。

2018年9月6日3時6分。北海道胆振東部を最大震度7の地震が襲いました。この地震にともない、3時25分、日本初となるエリア全域におよぶ大規模停電(ブラックアウト)が発生しました。<ブラックアウト>とは、大手電力会社の管轄するエリアすべてで停電が起こる現象(全域停電)のことを意味します。大きな自然災害にともなって大規模停電が発生することはこれまでにもありましたが、今回のケースでは、北海道全域で停電が起こりました。

(※海外においては、地域全域ではなくても非常に大規模な停電についても、<ブラックアウト>と呼ぶことがあります。)

北海道で発生したブラックアウトの原因を知るには、まず電気の性質を知らなければなりません。

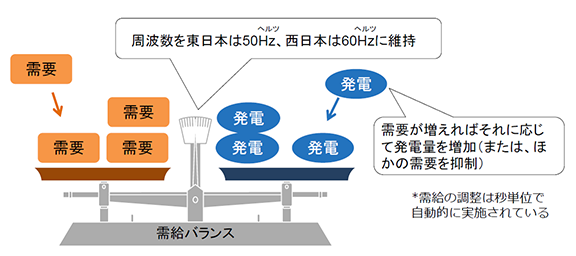

電気は、電気を作る(供給)量と電気の消費(需要)量が常に一致していないと、周波数が乱れる性質があります。周波数とは1秒間にくり返す波(山と谷)の数のこと。単位はHz(ヘルツ)と言い、たとえば50Hzとは1秒間に波が50回くり返すことを意味します。

供給が需要を上回る場合は周波数が上がり、その逆の場合は周波数が下がります。これがぶれてしまうと、電気の供給を正常におこなうことができなくなり、安全装置の発動によって発電所が自動的に停止してしまい、場合によっては大停電におちいってしまいます。

需要と供給が『常に一致していなくてはならない』というのは重要なポイントです。通常、北海道は50Hz(※)という周波数が維持されています。しかし大地震の後、需要に対する供給が急激にバランスを崩し、電気が足りなくなって周波数が下がったことから、大停電が起きてしまったのです。

(※ 日本は地域によって50Hz(東日本)と60Hz(西日本)の電気を届けています。長野県と静岡県に周波数変換機能を持つ特殊な変電設備を設置し、東日本と西日本の間でも相互に変換して融通しあうことができます。)

ブラックアウトが起きたのは、なぜ?

地震発生直後からブラックアウトにいたるまでの17分間に、何が起きたのでしょうか? 国が設置した検証委員会の調査によれば、さまざまな原因が複雑にからみあい、ブラックアウトが発生したことがわかりました。

地震発生直後からブラックアウトにいたるまでの17分間に、何が起きたのでしょうか? 国が設置した検証委員会の調査によれば、さまざまな原因が複雑にからみあい、ブラックアウトが発生したことがわかりました。

当時北海道で動いていた、もっとも大きな発電所である苫東厚真火力発電所が停止したから、ブラックアウトになったのかというと、それだけではありません。この17分間に、水力発電所や、風力発電所も次のような流れで停止したのです。

上記の出典:資源エネルギー庁ウェブサイト

このように、供給力がだんだん失われていき、最後にブラックアウトが起きてしまったというわけです。

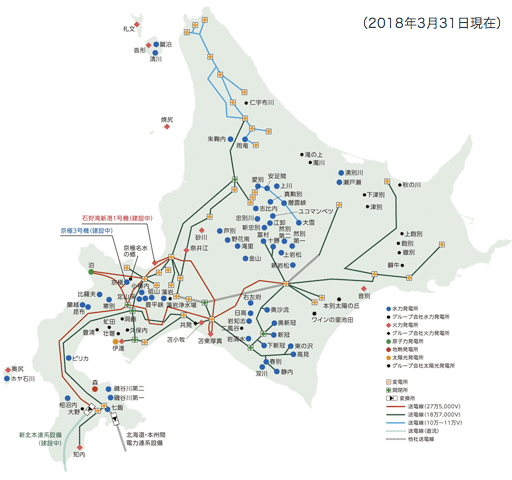

苫東厚真火力発電所が止まってしまったのは、地震の震源地と近かったために、機器の一部が壊れたことが原因でした。一方、水力発電所は、その発電所とつながる複数の送電線がすべて切れてしまったために、電気を供給できなくなりました。風力発電所は、周波数が低下してしまったことが原因で前述したように停止してしまいました。このように、それぞれの発電所は、それぞれ異なる理由で停止してしまったのです。

ブラックアウトに遭遇した青森県の小学生たち

地震発生時、青森県の小学校のうち28校が道内を修学旅行中でした。各校は観光地での食事の確保、帰りの交通機関の確保など想定外の対応に追われ、予定を繰り上げてフェリーで戻った小学校もありました。ある小学校では、朝食はカップ麺、昼食はレトルトの白米と味付けのり二枚で空腹をしのぎました。

地震発生時、青森県の小学校のうち28校が道内を修学旅行中でした。各校は観光地での食事の確保、帰りの交通機関の確保など想定外の対応に追われ、予定を繰り上げてフェリーで戻った小学校もありました。ある小学校では、朝食はカップ麺、昼食はレトルトの白米と味付けのり二枚で空腹をしのぎました。

洞爺観光ホテルに宿泊していた平川市立竹館小学校の神田昌彦校長は次のように語っています。

「宿泊先に非常電源はありましたが、非常灯が点灯する程度。朝6時頃までにはすべて使い切り、全く電源のない状態になりました。」

北海道全域が停電となり、修学旅行を続行するにしても中止するにしても、青森に帰るためには函館に行かなければなりません。結果として竹館小は予定通り貸し切りバスで函館に向かいました。停電が一時的なものなのか、もっと深刻で復旧に数日かかるものなのか、見通しが立たなかったからです。

「情報確保に苦労しました。洞爺湖から函館まで移動している間に復旧するのではないかという期待もありました。食事については洞爺湖のコンビニで一人三食分(昼、夜、次の日の朝)のおにぎりとパンを確保したことが幸いしました。函館に入ってからでは確保できなかったと思います」と神田校長は逼迫した状況を振り返ります。

竹館小は当初から帰路はフェリーの計画でした。しかし、前日に確認をとると「非常事態なので予約していても乗船は確約できない」と説明されたため、同校は現場で粘り強く抗議して、乗船の約束を取りつけたと言います。

一方、当たり前のように存在する電気がない「不便さ」を体感した小学生たちはどんなことを感じ、何に気づいたのでしょうか?

「水道や調理なども停電で止まり、観光地もトイレが使用できないために閉めざるを得ないことを身をもって実感したようです。とくにトイレの水が流れないことは子どもたちにとって深刻だったようで、現在の都市機能は電気なしでは用をなさないことがわかったと思います。私は東日本大震災直後の停電と今回のブラックアウトと両方を体験しましたが、基本的に大きな違いはないと感じました。今回については旅行中の災害だったので、何かと不自由な部分は多かった。ただ、暖房の心配がなかったことは幸いでした」(神田校長)。

ブラックアウトから復旧した後も新たな問題が

地震の影響で、各地で牛乳が品薄になりました。道内の停電がほぼ解消され、39の乳業工場すべてが稼働を再開したものの、生産ペースが戻り切らず、出荷が滞ったからです。

地震の影響で、各地で牛乳が品薄になりました。道内の停電がほぼ解消され、39の乳業工場すべてが稼働を再開したものの、生産ペースが戻り切らず、出荷が滞ったからです。

国内では高齢化による離農や猛暑の影響で牛の乳量が落ち、都府県を中心に生乳供給に不足があり、北海道産への依存が強まっていたおり、地震によって都府県への出荷が滞ったため、消費に影響がおよびました。

北海道は、年間生産する生乳約400万トンの約1割強を道外へ出荷している最大産地です。学校給食が開始される9月は牛乳の最需要期であり、都府県が消費する約3割を北海道産が担っています。今年は例年以上にその量を増やす計画をしていたところに地震が起きました。

乳業以外にも大規模停電で深刻な打撃を受けた企業や団体は少なくありません。生活協同組合コープさっぽろ(本部・札幌 組合員数170万人)は、胆振東部地震によるブラックアウトで発生した食品廃棄による損害は9億6千万円に上ると算定しています。同コープは北海道全域に108店舗、物流センター、加工工場を展開しており、地震後に停電し、冷蔵・冷凍庫が使用できなくなり、損害は店舗分だけで約9億円に上ると言います。

災害に強く、安定した電力供給をめざして

では、ブラックアウトが発生してから復旧するまで、北海道電力の対応は適切だったのでしょうか?

では、ブラックアウトが発生してから復旧するまで、北海道電力の対応は適切だったのでしょうか?

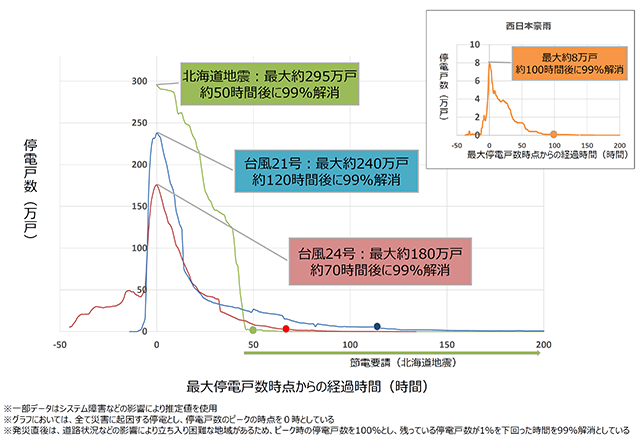

検証委員会による調査によれば、北海道電力は事前に定めていた手順にしたがって復旧作業をおこなっていました。地震発生後には最大約295万戸が停電していましたが、発生後から約2日でそのうちの約99%が停電から復旧できました。今年、ほかの自然災害で発生した停電が解消するまでにかかった時間と比較すると、かなりの早さで復旧作業が進んだことがわかります。

北海道電力の努力もあり、供給力は早い段階で回復しましたが、それでも地震前日の電力の最大需要(383万kW)と比較すると、9月8日(土)の時点において約1割の供給が不足していました。工場などが稼働する平日は休日よりも大きな需要が見込まれ、このままの状態で平日を迎えると需要と供給のバランスがふたたび崩れ、大規模停電の危険性がありました。

そこで、北海道電力や資源エネルギー庁は道内全域の家庭・産業などに対して、需要が増える平日8:30~20:30の間、約2割の節電をお願いしました。道民の協力により、節電目標をクリアすることができ、再停電は起こりませんでした。

9月19日(水)には大規模火力発電所の苫東厚真火力発電所1号機が復旧。北海道の電気の需給バランスを安定させることができました。

こうした大規模停電の発生を未然に防ぐため、政府は各電力会社に火力発電所などのインフラ設備の安全点検を実施するように指示しました。このような取り組みを通じ、電力インフラの安全性を高め、より災害に強い電力の供給体制を構築していくことが求められています。

《参考資料》

《参考資料》

参考資料:朝日新聞、資源エネルギー庁ウェブサイト、電気事業連合会HP、東奧日報、日本経済新聞、日本農業新聞、北海道新聞、北海道電力HP、読売新聞ほか(50音順)

取材協力:神田昌彦氏(平川市立竹館小学校校長)