日本はプラスチックごみ大国?!

日本はプラスチックごみ大国?!

7月1日からレジ袋が有料になり、ビニール製のストローを置かないファミリーレストランやカフェが増えてきました。

7月1日からレジ袋が有料になり、ビニール製のストローを置かないファミリーレストランやカフェが増えてきました。

いま、使い捨てにされたプラスチックがプラスチックごみ(プラごみ)になってどんどん増え続け、世界中で問題になっています。

今回のエネルギーClubはプラごみについて、掘り下げていきます。

家も、学校も、お店も、プラスチックだらけ?

冷蔵庫の中をのぞいてみましょう。 卵や豆腐、納豆の入れ物はどれもプラスチック製品です。

スーパーやコンビニへ行ってみましょう。

おにぎりやサンドイッチはビニールできれいにラッピングされ、弁当容器も、肉や魚を包装する白色トレイも、プラスチックで作られています。

机の上のボールペンも、ペンケースも、定規もプラスチック製品ですね。

プラスチックは軽くて丈夫で水に強く、形を自由に変えられるので次々と製品化されていきました。

生活のありとあらゆるところで使われているプラスチック製品。私たちの毎日はプラスチックで支えられていると言ってもよいでしょう。

まず、その歴史をさかのぼってみましょう。

100年を超えるプラスチックの歴史

プラスチックは20世紀初めにアメリカで発明されました。

1907年、ベルギー出身のアメリカの化学者レオ・ベークランドが、世界で初めて合成で作ったプラスチック「フェノール樹脂」を発明。「ベークライト」と命名しました。のちにベークランドは「プラスチックの父」と呼ばれるようになりました。

日本におけるプラスチックの歴史

- 1915年

- ベークライト工場が完成。

- 1936年

- ポリ酢酸ビニルが国産化される。

- 1941年

- ポリ塩化ビニルの工業生産開始。

- 1946年

- 第二次世界大戦が終わり、世界各国でポリ塩化ビニルの生産再開。

- 1954年

- ポリエチレン製の袋入りみそが発売。

- 1955年

- ポリエチレン製のバケツが商品化。

- 1957年

- ポリスチレンが国産化される。

- 1960年

- ポリ塩化ビニル製の人形「だっこちゃん」が大ヒット。

ポリ塩化ビニリデンのラップフィルムが商品化。

発泡ポリスチレンが国産化。

ポリカーボネートの生産開始。 - 1970年代

- 白色発泡トレーが登場。

発泡ポリスチレン製の容器に入ったカップラーメンが発売。

ポリエチレン製のレジ袋が登場。

しょうゆ用のポリエチレンテレフタレート製ペットボトルが登場。 - 1980年代

- 音楽用 CD が発売。

飲料用のペットボトルが登場。 - 1997年

- 容器包装リサイクル法が施行。

- 2000年

- 導電性ポリマー(電気を通すプラスチック)の発見などにより白川英樹がノーベル賞を受賞。

- ※<参考資料>日本プラスチック工業連盟HPほか

野口雨情が作詞した有名な『青い目の人形』は、1921年(大正10年)雑誌『金の船』に発表されました。この童謡の中に「アメリカ生まれのセルロイド」という歌詞があります。

セルロイドもプラスチックの一種で、1856年に作られた最初のプラスチックと言われていますが、100%化学合成された現在のプラスチックとは違い、原料の一部は自然の植物から採れるセルロースを使っていました。

かつてセルロイドは文房具や人形、メガネのフレーム、卓球の球など広く利用されていましたが、燃えやすい性質があり、現在はあまり使われていません。

プラスチックの原料が石油になった1950年代頃からプラスチックは大量生産され、石油化学の発達とともにさまざまな場面で利用されるようになりました。1950年当時のプラスチックの生産量は約200万トンでしたが、2015年には約3億8000万トンに増えています。(Geyer et al. 2017)

プラスチックにはたくさんの種類がある

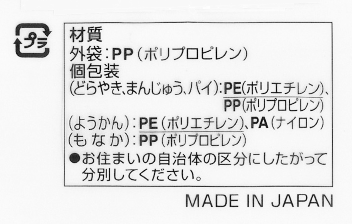

個別包装のお菓子の外袋のうら側を見てみましょう。どれも同じプラスチックの包みですが、お菓子ごとに異なるプラスチック製品が使われていることがアルファベット表示でわかりますね。

プラスチックは成分が異なるたくさんの種類があります。

それらのプラスチックに熱に強い成分を混ぜたり、やわらかくして性質を変えることや色をつけることが簡単にできます。ガラスや炭素の繊維を混ぜた強化プラスチックもあり、暮らしの中にたくさんのプラスチック製品が使われているのはそうした理由からです。

身近に使われているものは大きく分けて4種類。ポリエチレン、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン、ポリプロピレンが多く使われています。

「ポリ」というのはギリシャ語で「たくさん」という意味です。たとえば「ポリエチレン」は「エチレン」分子が1万個くらいつながって、「ポリエチレン」になるのです。

身近なプラスチックの種類と使われ方

毎日使っているプラスチック製品がどんな種類なのか、製品に付けられたアルファベット表示をしらべてみましょう。※( )内のアルファベットは略号です。

- ●ポリエチレン(PE)

- 強くてやわらかく、薬品に強いので、レジ袋やチューブ、食品を包むラップ製品、灯油タンクなどに使われています。

- ●ポリプロピレン(PP)

- 軽くて熱に強く、つやがあり、ストローなどのキッチン用品や入浴用品、荷造り用のひもなどに使われています。

- ●ポリスチレン(PS)

- 肉や魚のトレーに使われる発泡スチロールはポリスチレンに泡が出る物質を混ぜたもの(発泡ポリスチレン)です。 透明なものもあり、CDケースなどにも使われています。 加工しやすい半面、傷がつきやすい性質があります。

- ●ポリ塩化ビニル(PVC)

- 丈夫で燃えにくく、電気のコードや水道管などに使われています。

- ●ポリエチレンテレフタレート(PET)

- 「ペット樹脂」とも呼ばれています。透明で強く、ペットボトルなどに使われています。

- ●アクリル樹脂 (PMM)

- 無色透明で光沢があり、メガネのフレームやコンタクトレンズ、水族館の水そうなどに使われています。

- ●ポリビニルアルコール(PVA)

- 生産能力、生産量ともに日本の技術が世界一のプラスチック。無色透明で、マヨネーズ、ケチャップ、ジャムなどの容器に使われています。

- ●ポリアミド(PA)

- 別名「ナイロン」。昔からストッキングや靴下でおなじみです。やわらかく、衝撃に強いものも作られ、レトルト食品や液体スープの容器包装などに使われています。

- ※<参考資料>プラスチック図書館HP、ポリオレフィン等衛生協議会HPほか

日本はプラごみのポイ捨て世界第二位?

生活の中で使われるプラスチック製品には、食器や文房具、歯ブラシやバケツなどのように製品として作られたものを「製品プラスチック」と言い、レジ袋やシャンプーのボトル、卵パック、弁当容器、ペットボトルなどのように中身を使い終わったり、食べ(飲み)終わったら捨ててしまうものを「容器包装プラスチック」と呼んでいます。

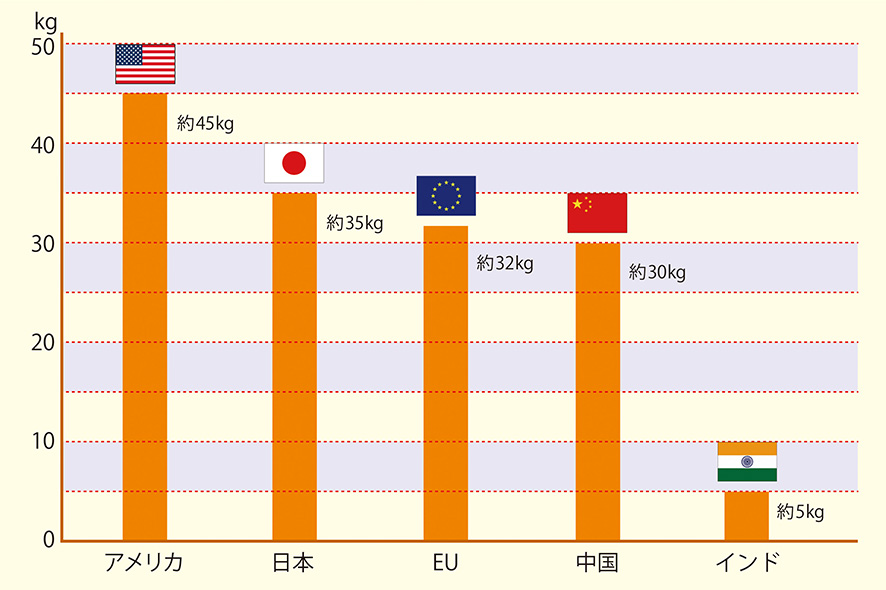

その「容器包装プラスチック」を日本人はたくさん使い捨てています。

食品の容器や包装、ペットボトルなどの排出量は年間約400万トン。

レジ袋は年間20万トンくらい使われ、プラごみ全体の2~3%を占めていると言われています。

国民ひとりが1年で捨てる容器包装プラスチックは約35 kg におよび、アメリカに次いで世界第2位というワースト記録を挙げています。

プラごみの約6割は燃やされ、発電や温水プールなどに利用されています。「サーマルリサイクル」と言いますが、燃やすと循環しないので、世界ではリサイクルとみなしていません。また、二酸化炭素を発生するため地球温暖化にも関わってきます。埋めると河川などを汚染する心配があります。

きちんと分別されたプラごみはリサイクルされ、もう一度プラスチック製品に生まれ変わります。

一方、世界全体が捨てたプラごみでリサイクルされるのは、わずか9%。残りの91%のうち12%が焼却され、79%は埋め立て処分や海などに投棄されています。(Geyer et ai. 2017)

マイクロプラスチックって、なんだろう?

町や里山などで捨てられたプラごみは風に飛ばされ、川や下水道などに落ちて海に流れて行きます。太陽の光や波の力で小さくなったプラごみは5 mm 以下のマイクロプラスチックになり、海を漂い、海流に乗って世界中を巡って行きます。軽いものは海流によって遠くに広がり、重いものは深く沈んで海底に貯まり続けます。

マイクロプラスチックができるまで

1) 海にプカプカ浮いている大きなプラごみは波や潮流によって海岸に押し上げられる。

2) 海岸に打ち上げられたプラごみは波や太陽の光に含まれている紫外線によって小さく砕ける。

3) 砕けて小さくなったプラごみはマイクロプラスチックとなって海に戻り、広がっていく。

4) 重いものは海底に沈む。軽いものは遠くに流されていく。

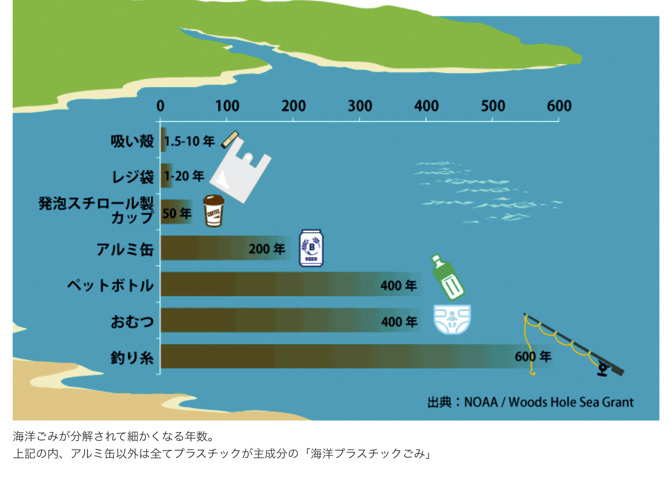

プラスチックはどんなに小さくなっても消えずにいつまでも存在し続けます。1本のペットボトルが分解されて細かくなるまで400年くらいかかるという数字も出ています。

たった1枚のレジ袋から数千個のマイクロプラスチックができるとも言われています。

こんなところにもマイクロプラスチック?!

洗顔フォームなどの化粧品にとても小さな粒が入っています。これは「マイクロビーズ」というマイクロプラスチックの仲間です。お皿を洗うときに使うスポンジたわしやアクリルたわしは使うたびに削られ、削りかすはマイクロプラスチックになっていきます。

フリースのように合成繊維で作られた服は洗うたび、小さな小さな糸くずが抜けてマイクロプラスチックになり、下水に流れていきます。

人工芝や足拭きマットなど屋外で使うプラスチック製品は紫外線や雨風にさらされることが多く、もろく砕けやすくなってマイクロプラスチックを生んでいます。

海の生き物たちがあぶない!

プラごみは海の生物たちにも大変な被害を与えています。

ナイロン製の釣り糸や漁網が海鳥の羽根や体にからみつき、死んでしまうことがあります。外国では子どもの海鳥の体内から、たくさんのプラごみが出てきた調査結果もあります。

クラゲと間違え、レジ袋を食べてしまうカメや魚も続出しています。

捕獲したクジラの胃袋を開けてみたら何枚ものレジ袋が出てきたこともあります。

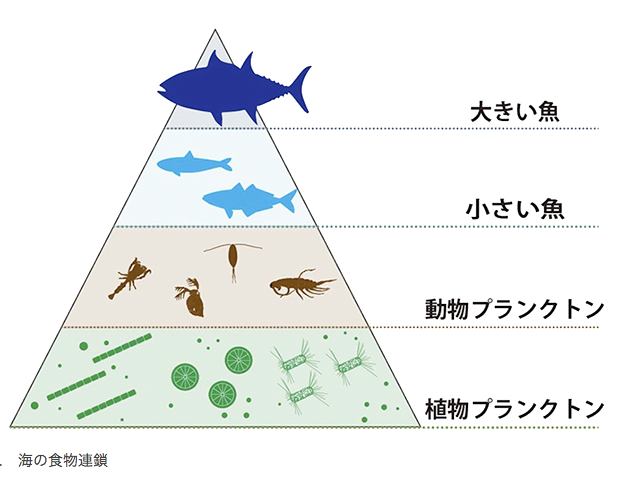

1mmほどの小さな動物性微生物の体内にもプラスチックが発見されています。

1mmほどの小さな動物性微生物の体内にもプラスチックが発見されています。

細かくなったマイクロプラスチックをエサと間違えて食べていたからです。その微生物を小魚が食べ、その小魚を大きな魚が食べ、その大きな魚をさらに大きな魚が食べていきます。巡り巡って、マイクロプラスチックは私たちの体の中に入ってくるかもしれません。

30年後の海はプラスチックだらけになる?

WWF2019の調査によれば、私たちは水、大気などから1週間にクレジットカード1枚分(約5g)のプラスチックを食べているそうです。

人間の体内に入ってもウンコといっしょに排出されるので健康被害はまだ認められていませんが、将来プラごみの量がもっと増えたらどうなるでしょうか?

いま、世界中の海には約1億5000万トンのプラごみがあり、毎年約800万トンのプラごみが流れ込んでいると考えられています。約800万トンという数字はジャンボジェット機の5万機分に相当します。このまま増え続けていくと、2050年には海に住む生き物たちよりプラごみのほうが多くなると推定されています。(WWFジャパンなどの調べによる)

青森県もマイクロプラスチックを発生していた!

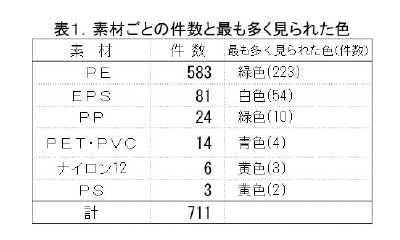

2018年3月、マリエント「ちきゅう」たんけんクラブ・シニアの高校生(当時)たちが蕪島海岸で2cm以下のプラごみの採集を行いました。

参加した12名のメンバーが海岸の端から反対側の端まで前進し、目視で確認できる2cm以下のプラスごみをすべて拾った結果、711個のサンプルを採集できました。

サンプル中で最も多い緑色のポリエチレンは農業や園芸用の用具が、次に多い白い発泡スチロールは魚箱が、それぞれ元となっていると考えました。

これは、近隣で行われる農業と調査地周辺で漁業が盛んであるという、八戸市の地域的特性が原因です。

また環境中に排出されたプラスチックごみが砕けて小さくなると、大きなごみとは動きが異なるようになるとも考えました。八戸湾の地形、気象庁による直近の海流から、蕪島海岸の海ごみは八戸市と近隣河川の周辺市町村から流入したもので、八戸湾内を漂ううちに砕けてマイクロプラスチックとなり、時化や大潮のときに外洋に流出すると考えました。青森県もマイクロプラスチックを発生していたのです。

海に囲まれた青森県はどんな取り組みを?

青森県のホームページによれば、県は全国に先駆けて平成20年度からレジ袋の有料化を進めました。

平成20年度から令和元年度までの取り組みで削減されたレジ袋は累計で約11億5千万枚。 積み重ねると、岩木山(1,625m)を約21個重ねた高さになります(レジ袋1枚当たりの厚さを0.03mmとして計算)。

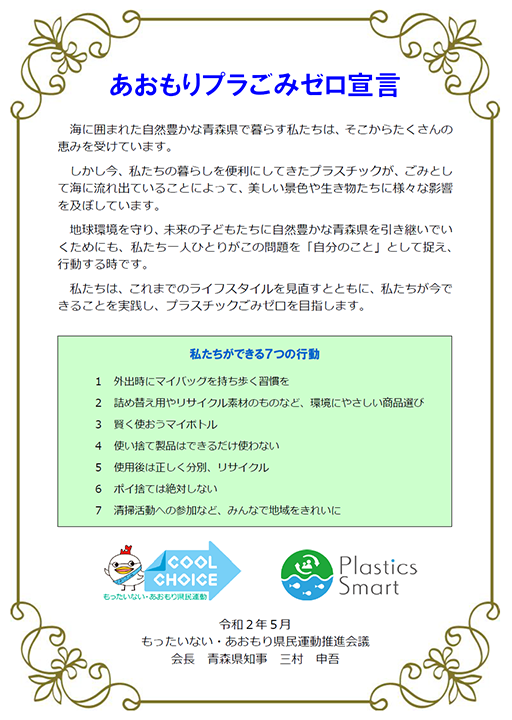

プラごみの削減と資源の循環をさらに進めるため、青森県は「もったいない・あおもり県民運動」として、令和2(2020)年5月20日に「青森プラごみゼロ宣言」を行い、県民一人ひとりに呼びかけました。

以下は宣言書の文面です

「あおもりプラごみゼロ宣言」[本文]

海に囲まれた自然豊かな青森県で暮らす私たちは、そこからたくさんの恵みを受けています。

しかし今、私たちの暮らしを便利にしてきたプラスチックが、ごみとして海に流れ出ていることによって、美しい景色や生き物たちに様々な影響を及ぼしています。

地球環境を守り、未来の子どもたちに自然豊かな青森県を引き継いでいくためにも、私たち一人ひとりがこの問題を「自分のこと」として捉え、行動する時です。

私たちは、これまでのライフスタイルを見直すとともに、私たちが今できることを実践し、プラスチックごみゼロを目指します。

[私たちができる7つの行動]

- 外出時にマイバッグを持ち歩く習慣を

- 詰め替え用やリサイクル素材のものなど、環境にやさしい商品選び

- 賢く使おうマイボトル

- 使い捨て製品はできるだけ使わない

- 使用後は正しく分別、リサイクル

- ポイ捨ては絶対しない

- 清掃活動への参加など、みんなで地域をきれいに

どうすれば、プラごみを減らせるの?

3つの<R>という言葉をよく聞きますね。

ごみを減らす リデュース Reduce

繰り返し使う リユース Reuse

再利用する リサイクル Recycle

ほかにも、

形を変えて使い続ける リフォーム Reform

ごみになるものを断る リフューズ Refuse

ごみの分別を守る ルール Rule

ものを大切にする リスペクト Respect

ごみを減らすための<R>はいろいろあり、これらの<R>をひと言で表す言葉が「もったいない」です。この言葉に深い感銘を受けたのがノーベル平和賞を受賞した、故ワンガリ・マータイさんでした。ケニア環境副大臣だったマータイさんは2005年に来日した際、3つの<R>が含まれた「もったいない」という日本語を知り、地球の環境保護のためにMOTTAINAIキャンペンを始めました。

「もったいない(MOTTAINAI)」は、さまざまな<R>を含んだすばらしい言葉です。

私たちもペットボトルやレジ袋を減らすため、マイボトルやマイバッグを持ち歩く、ごみは地域のルールにしたがって分別するなど、それぞれの立場からできる範囲で簡単なことから始めてみましょう。

《参考資料》

《参考資料》

青森県HP

「海のプラスチックごみ調べ大事典」(保坂直紀著・旬報社刊)

環境省HP

国立研究開発法人 海洋研究開発機構HP

「地球が危ない! プラスチックごみ」シリーズ (幸運社編/汐文社刊)

東京農工大学 農学部 環境資源科学科HP

マリエント「ちきゅう」たんけんクラブ・シニアJpGU(日本地球惑星科学連合)2018年大会報告

WWFジャパンHP

ほか (50音およびアルファベット順)