第22回 エネルギー・環境教育シンポジウム

エデュコミュニケーション 21教育セミナー in 弘前

~エネルギー・環境教育の授業づくり~

エネルギー・環境問題は、児童・生徒の将来に関わり、とても重要です。

今年で22回を迎える当シンポジウムは例年、エネルギー・環境教育の事例や、最新のエネルギー環境問題の情報提供などを多く盛り込んだ、授業ですぐ実践できるプログラムとして好評を得ています。

また、第2回「小学生・中学生によるエネルギー・環境問題アイデアコンテスト」で優秀賞を受賞した小・中学生を招いて、応募作品の「プレゼンテーション大会」も開催します。今回は「エネルギー・環境教育の授業づくり」をテーマに、児童・生徒に真剣に考えてもらう授業を展開する方法を探ります。

開催情報

- 開催日時:

- 令和元年8月9日(金) 10:30~15:40 (10:30受付開始)

- 開催地:

(会場) - 弘前市商工会議所 2F大ホール

〒036-8567 青森県弘前市大字上鞘師町18-1 - 主催:

- 日本教育新聞社

- 共催:

- 青森県エネルギー教育ネットワーク会議

- 後援:

- 文部科学省、青森県教育委員会、弘前市教育委員会(予定)

- 協力:

- 日本原燃株式会社

- 参加対象者:

- 小学校・中学校・高等学校の教員、教育委員会関係者など

- 参加費:

- 無料

- 定員:

- 100名

多くのご来場ありがとうございました!

8月9日、弘前市商工会議所2F大ホールにて第22回「エネルギー・環境教育シンポジウム」(主催:日本教育新聞社、共催:青森県エネルギー教育ネットワーク会議、後援:文部科学省、青森県教育委員会、弘前市教育委員会、協力:日本原燃株式会社)が開催された。小・中・高校などの教員や団体職員、児童・生徒、保護者など幅広い年齢層が参加。約50名が熱心に受講した。

開会挨拶

令和もエネルギー立県として

令和初の本シンポジウムは4年ぶりの弘前開催となった。最初にコーディネーターの藤田成隆氏(八戸工業大学名誉教授/前学長)から、新たな共催者「青森県エネルギー教育ネットワーク会議」を紹介。この組織は資源エネルギー庁がエネルギー教育推進のため各県に作られた会であり、子どもたちの将来にエネルギー・環境問題が重要なテーマであることを述べ「次世代に伝えていくためのヒントを学校現場へ持ち帰ってほしい」と挨拶した。

昨年度に続き「小学生・中学生によるエネルギー・環境問題アイデアコンテスト」の優秀賞を受賞した小学生3人・中学生3人が最優秀賞を目指してプレゼンテーションを熱演。大きな拍手を浴びていた。そのほか、多彩で実践的なプログラム(別項参照)を展開した。受講者から「学習指導要領の改善点がよくわかった」「これからの指導に八戸工大の実験ブースがたいへん参考になった」「今回のように地元の講師を選定してほしい」「理科とエネルギー学習に焦点化したことで興味ある内容だった」などの意見が挙がった。

第22回 エネルギー・環境教育シンポジウムプログラム

全体テーマ:エネルギー・環境教育の授業づくり

開催情報

- 10:30 【受付開始】

- 10:55~ 【開会挨拶】

- 藤田成隆・八戸工業大学 名誉教授/前学長 (シンポジウム・コーディネーター)

- 11:00~12:00 小学生・中学生による「エネルギー・環境問題プレゼンテーション」

- 【お昼休憩】

- 13:00~13:40 【研究発表】

- 「弘前大学大学院 理工学研究科 新エネルギー創造工学コースから」

佐々木一哉氏・弘前大学大学院理工学研究科 教授 - 13:40~13:50

- 小学生・中学生プレゼンテーション結果発表/表彰

- 【休憩】

- 14:00~14:50 【基調講演】

- 「新学習指導要領での理科教育の課題と授業づくり」

森田和良・國學院大学栃木短期大学 非常勤講師/元筑波大学附属小学校 副校長 - 14:50~15:05

- 八戸工業大学の学生による理科実験ブース

- 15:10~15:40 【ワークショップ】

- 「次の時代を創れる力を育ませよう」

中岡章・エコット政策研究センター 代表 - 15:40 【終了】

開催内容

基調講演

「新学習指導要領での理科教育の課題と授業づくり」

森田 和良・國學院大学栃木短期大学 非常勤講師 / 元筑波大学附属小学校 副校長

■■■

新学習指導要領が来年4月から始まる。理科の目標に示された「見方・考え方を働かせる」という点において、今までとは違った授業が求められる。

登壇した森田氏は長い間小学校教諭だったベテランの立場から、最近の子どもたちが結果を導く法則や公式ばかりに気が取られ、「なぜそうなるのか?」という意味理解を重視しない傾向に警鐘を鳴らし、「多くの子どもは目の前の課題を解決することだけに一生懸命だったが、これからは解決のヒントを教師が明示して見方・考え方を働きやすくさせる場合もある」と提言。

また、文科省が授業改善の視点として掲げる「主体的・対話的で深い学び」が従来のアクティブ・ラーニング(AL)と違う点も言及した。ALは学習者たちが相談しながらチームで行う学習形式のひとつであり、そこで学んだ内容をどこまで理解できたか、学びの深さまで論じられていなかったと指摘する。

その一方、〈深い学び〉の度合は子どもの姿から判断しにくく、テスト結果などから判断せざるを得ないため、点数主義に陥りやすく、本来目指しているものと異なってしまう場合もある。「それを防ぐためには教師一人ひとりが〈深い学び〉のイメージを持ち、子どもがどこまで説明できるのかという視点から授業を見直すことが不可欠」と受講者たちにエールを送った。

「例えばエネルギー教育では、エネルギーという言葉の意味を伝える必要がある。私はエネルギーとは『物体が何かの仕事をする能力』と話して子どもたちにイメージを持たせることから始める」と述べ、「ゴムの力」や「電流の働き」などの単元を実践例として紹介した。

小学生・中学生による

「エネルギー・環境問題プレゼンテーション」

「第2回 小学生・中学生によるエネルギー・環境問題アイデアコンテスト」の優秀賞に選ばれた小学生部門3人、中学生部門3人が会場でプレゼンテーションを行い、各部門の最優秀賞者を決定した。

小学生部門 最優秀賞

「ピアノ発電」

八戸少年少女発明クラブ 4年生 松山 結宇(まつやま ゆう)

■■■

幼い頃から毎日接してきたピアノ。ハンマーでピアノ線を叩くことによって音を出すこの楽器は、振動をさせる装置でもある。ならば、ピアノで「振動発電」ができるのでは?と考えた。「金属とセラミクスを組み合わせた装置をピアノに装備し、ハンマーの叩く/離れるという連続運動を利用して発電装置を動かす。ピアノには装飾用のLEDを付け、電気の一部を使って、演奏に合わせたカラフルな光を点滅させるのはどうだろう?たくさん電気を起こせそうな曲は何だろう?学校で合奏や合唱を行えば、より多くの電力を得られるし、楽しいはず」と夢の広がるアイデアに、審査員より「ぜひ次回は、この壇上でピアノを使った実演を」との希望が寄せられた。

小学生部門 優秀賞

「町内汚泥発電」

八戸少年少女発明クラブ 5年生 三浦 士(みうら ゆう)

■■■

昨年開催された弘前市のスマートシティアカデミーに参加し、再生可能エネルギーについてのテキストを手にしたことから、バイオマス発電に興味を抱き、身近な素材を利用してバイオマス発電を可能にできないか?と発想した。「自分たちの家から排出されるトイレの下水や、工場の廃液処理過程で生じる汚泥に微生物を投入して、メタンガスを発生させる。これを水素分離装置にかけ、ガス中のシロキサンを除去し、活性炭→触媒を経ることで水素を得る。そして、取り出された水素を、燃料電池で化学反応させることにより発電システムが完了する」と述べ、この電力自給装置を全国の公園へ設置して町内の汚泥で発電すれば温暖化抑制になると提案した。

小学生部門 優秀賞

「未来のエコエネルギー自動車」

青森市立橋本小学校 6年生 丹代 綺羅(たんだい きら)

■■■

大気汚染が地球に及ぼす影響と、結果引き起こされた災害による被害状況に心を痛めたことから生まれたのは、現在の自動車をエコ標準仕様へ切り替えるというもの。「動力に変換できるものは、すべて活用できるように、アイデアと技術を結集する。例えば、風力・水力(雨/雪)・太陽光・月光・家庭からの廃油。その時々に合わせ、もっとも効率よく使える動力源を、車に搭載した装置で自らエネルギーに変換し、活用する。現在はまだ、夢の段階かもしれないが、技術の進歩により、実現可能となる可能性はある。未来の自動車の動力は、自然エネルギーとリサイクルによる発電で賄いたい」と、将来への宿題を提示したプレゼンテーションとなった。

中学生部門 最優秀賞

「燃料大幅削減(カット)! 近未来的な乗り物とは?」

青森市立古川中学校 3年生 山本 空(やまもと そら)

■■■

社会科だけでなく、理科の教科書にも出現する「持続可能な社会」という言葉。その実現には、地球環境の維持が必須であると科学部長の視点から、結論を得た。「現在、年間2億1300万トンにも及ぶ、自動車によるCO2の排出量が問題視されている。エコの観点から、排出量を半減できないだろうか?自動車に風力を活用できないだろうか?」と考え、風力発電機を小型化し、車に搭載することを発案。同時に「ヨットのように風を受けて走行を可能にする車体形状を、開発することはできないだろうか?」と考え、ヨットの形状をヒントに車の走行を自在にコントロールする方法を探るため、現在実験中という発表に、審査員からも研究の継続を求められた。

中学生部門 優秀賞

「悪化する水質汚染 現代の環境とどう向き合うべきか」

青森市立古川中学校 3年生 小倉 匡敬(おぐら まさとし)

■■■

「砂浜に散乱するゴミを目にすることで、水質汚染に関心を持った」と言う。海水の汚染によって、直接影響を受ける海洋生物。「まず汚染の度合いを知り、その原因を探ることで汚染防止策を考える必要がある」と捉え、調査を開始。自分たちの生活の中にある汚染源として、洗剤と酢をピックアップして海水溶液を作り、バフンウニとイトマキヒトデの卵の受精率を測定した。さらに、水質汚染物質としてよく知られる、塩化銅と塩化鉄を用いての実験も行い、データを取得。人々に広く理解を促すため「エコライフチャレンジの提案」チラシも作成した。汚染を最小限に抑えるための洗剤使用量等、ユニークでわかりやすい内容に参加者の注目が集まった。

中学生部門 優秀賞

「異常気象を防ぐ取り組み」

青森市立横内中学校 3年生 八木橋 優人(やぎはし ゆうと)

■■■

地球規模で発生する異常気象が、毎日のように報道されている。原因は地球温暖化と言われる気温の上昇。「日本でも猛暑日や豪雨が増加し、青森でも夏は30℃以上の日が増えた。その原因としてヒートアイランド現象が挙げられる。エアコンを使用しなければ耐えられないほどの暑さが、電力消費に拍車をかける。では、夏の電力消費を抑えるために、活用できるものはないだろうか?」という疑問から、打ち水をヒントに、冬の積雪の活用=利雪を思いついた。雪を圧縮してブロック化し、貯蔵したものを夏の街角に供給。打ち水のように活用できるシステムを開発するというアイデアに、審査員から「青森の雪を活かす発想はありがたい」と声が挙がった。

研究発表

「弘前大学大学院理工学研究科新エネルギー創造工学コースから」

佐々木 一哉・弘前大学大学院理工学研究科 教授

■■■

冒頭、佐々木氏は「恒温動物の人類はエアコンなどを使い、暮らしやすい環境を作ってきた。その代償として膨大なエネルギー資源を消費している」と人間活動の問題点を指摘。近い将来、世界人口は約100億人に達し、十分なエネルギー資源を確保できなくなると訴えた。

一方、日本のような先進国と発展途上国とのエネルギー消費量の差はあまりにも大きい。すべての人々が生活するために最低限必要なエネルギーを平等に手に入れ、持続可能な社会を構築するためにはエネルギーシステムの構造改革が必要だと力説し、そのためにはエネルギーを多面的かつ多角的に捉え、研究する人材の育成が不可欠だと論じた。

今年創立70周年を迎える弘前大学はエネルギー立県・青森ならではの学究を進めている。

大学院には「新エネルギー創造工学コース(2020年度からは自然エネルギー学コースに改称)」が設置され、地域の身近な課題解決から地球規模の次世代エネルギー開発まで12の研究室がある。地元の産業と連携し、間伐材や剪定した植物を活用したバイオマス発電の研究、風力発電の社会実装に関する研究、エネルギーシステムに必要な資源回収の研究、あるいはサハラ砂漠に壮大な太陽光発電所の建設を図るプロジェクトなど、研究テーマも多岐にわたっている。

佐々木氏は会場で受講する小・中学生たちに「これからもエネルギーに興味関心を持ち続け、本学で一緒に学んで行けたら嬉しく思う」と呼びかけ、若い研究者たちの未来に思いを馳せていた。

結果発表/表彰

小学生・中学生プレゼンテーション

■■■

「小学生」「中学生」両部門のプレゼンテーションの結果、審査で選ばれた「最優秀賞」受賞者に審査員長の藤田氏から表彰状を授与された。「昨年度よりレベルが高く、僅差の受賞」と講評も述べられた。

〔小学生部門〕

最優秀賞 八戸市少年少女発明クラブ4年生 松山結宇さん「ピアノ発電」

〔中学生部門〕

最優秀賞 青森市立古川中学校3年生山本空さん「燃料大幅削減(カット)! 近未来的な乗り物とは?」

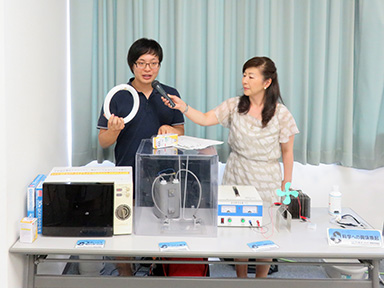

八戸工業大学の学生による理科実験ブース

■■■

会場の後方にあるブースでは、100円ショップなどの身近な雑貨や無料アプリを使った教材を展示。作り方や価格など、参加者からさまざまな質問が寄せられた。

ワークショップ

「次の時代を創れる力を育ませよう」

中岡章・エコット政策研究センター 代表

■■■

近年、エネルギー・環境問題を学ぶ題材として取り上げる機会が増えてきたSDGs(17の持続可能な開発目標)。授業で活用する際にはグローバルな視点が必要だと中岡氏は提唱する。

「産業革命は人類に豊かな生活をもたらしたが、同時に化石燃料の消費によって地球温暖化の要因とされる大量の二酸化炭素(CO2)を排出した。エネルギーを使う国ほど豊かになった現在、日本人は一人当たり年間約3トンのエネルギーを使い、約9トンのCO2を排出している。SDGsの1番目の目標『貧困をなくそう』を日本のレベルに各国があわせると地球上の化石燃料はあっという間に枯渇してしまう」と分析する。それを防ぐためには子どもたちが日々の生活を世界基準で見つめ直し、自分たちのエネルギー消費量やCO2排出量を可視化して省エネに努めることが大切なポイントだと訴えた。

中岡氏が開発した「エコット家計簿」の指標を使い、「今日の持ち物」「筆箱の中身」について各自が専用シートに記入するワークショップで、実際に筆箱の中身を数値化してみると、想定外に多くのCO2を排出している受講者もいた。

「不要なものは買わず、購入した品物は徹底的に使う。お金を倹約すればゴミが減り、環境負荷も減らせる。『もったいない精神』を次世代に踏襲することが急務」と結んだ。