世界遺産のブナ林があぶない!

世界遺産のブナ林があぶない!

国連気候変動に関する政府間パネル(以下、IPCC)は第5次評価報告書で「1880年から2012年の間に世界の平均気温は0.85℃上がった」と発表しました。このまま気温の上昇が進めば、極端な高温や熱波が増加する可能性が高くなり、世界各地で異常気象による大被害が発生すると予測しています。

日本もまた、この100年間で年間平均気温は約1.15℃上昇しました(※)。青森県も例外ではなく、年間平均気温はこの100年あたりで約1.8℃上昇しており、特に1990年以降は高温傾向が顕著になってきて、最高気温35℃以上の猛暑日を記録する夏も珍しいことではありません(青森地方気象台HPより)。2015年の夏も青森市、弘前市、八戸市、五所川原市など6地点で猛暑日を記録しました(気象庁調べ)。このまま温暖化が進めば、白神山地のブナ林や陸奥湾のホタテガイが危機的状況にさらされることは否定できません。

今回は青森県における温暖化の深刻な影響についてさぐっていきます。

※出典:気象庁HP 日本の年平均気温の偏差の経年変化(1898~2014年:速報値)

白神山地は青森県が誇る世界遺産

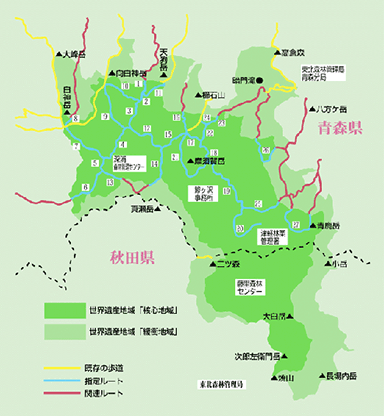

青森県南西部から秋田県北西部にかけて広がる約13万haの広大な白神山地には、人為の影響をほとんど受けていない世界最大級の原生的なブナ林が分布しています。この中には、ブナーミズナラ群落やサワグルミ群落等の植生の中に多種多様な植物が生育し、ツキノワグマ、ニホンザル、クマゲラ、イヌワシ等をはじめ非常に多くの動物が生息し、白神山地全体が「森林博物館」と言っても過言ではありません。1993年12月に世界遺産(自然遺産)に登録された世界遺産地域は16,971haを占め、核心地域と緩衝地域に区分されています(「世界遺産地域」のマップ参照)。

青森県側の面積は、その約4分の3の12,627haを占めています。世界遺産地域は、ブナ林の原生状態が最も良く保たれており、水源涵養機能や地表侵食防止機能なども高いのが特徴。こうした多面的な機能や自然美は国内外で高く評価されています。

■「世界遺産地域」のマップ

涼しい地域に生育するブナ

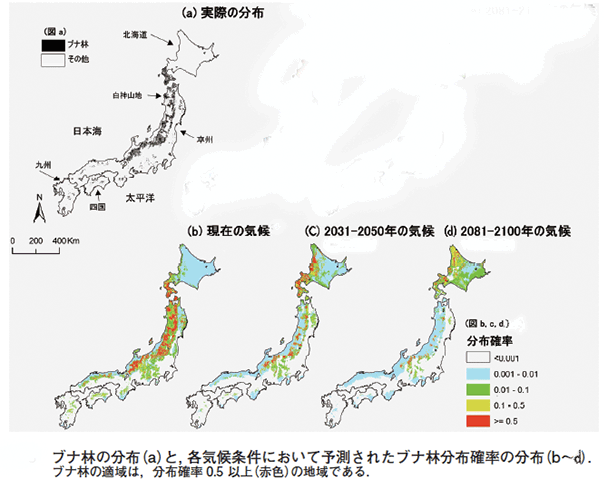

ブナは高さ25mに達する落葉広葉樹で、北海道南部から鹿児島県まで広く分布しています。ブナが優占する自然林(ブナ林)は日本の自然林を代表する森林で、北海道南部、東北、本州の日本海側に広く分布し、本州の太平洋側、四国、九州では山の上部など限られた場所で生息しています。ブナ林の面積は日本の自然林総面積の約17%にあたる約2万3,000km2あり、日本の国土約38万km2の約6%にあたります。

日本は1990年以降、温暖化が植物分布へ与える影響についての研究が開始されました。ブナ林はそのモデルケースとして森林総合研究所を中心に調査・研究が進められてきました。

ブナの生育にとって重要な気候条件は、夏・冬の降水量と、冬の最低気温、植物の生長に関係する積算温度である「暖かさ指数(※)」の4つがあると考えられています。森林総合研究所の研究チームはこれらの気候条件にもとづき、ブナ林の分布をコンピューターで予測する分布予測モデルを開発。このモデルでは日本全土を縦、横、1kmに区切って、各区画ごとにブナの生育に適している度合を表すことができます。現在の気候条件をモデルに組み入れてブナの分布に適した場所を求めたところ、実際の分布状態とほぼ一致しました。

このモデルに、日本の平均気温が現在より4.4℃上昇すると予測した2081~2100年の気候条件を組み入れてみました。前述の4つの気候条件のうち、冬の降水量はほとんど変化がないものの、冬の最低気温や夏の降水量、「暖かさ指数」はいずれも上昇すると予測したものです。その結果、もともとブナ林面積の少ない九州や四国では分布に適した地域は消滅。ブナ林が広がる東北でも分布に適した地域が大幅に減少し、白神山地も分布に適した環境ではなくなり、白神岳(1,232m)周辺の狭い地域だけが適域として残るというデータが計測されました。

ブナの寿命は200~300年と言われ、自然遺産地域の施業管理計画図によると、約8割のブナ林齢が150~200年生であるため、2100年頃には多くのブナが壮年期から老年期を迎えます。後継ぎのブナが育たず、親木が枯死した場合、ブナ林はいずれ衰退し、ミズナラ、コナラ、クリなどの落葉広葉樹が交替していく可能性があります。白神山地のブナ林をどう守っていくかは大きな課題と言えるでしょう。

※暖かさ指数=各月の平均気温からそれぞれ5℃を引き(気温が5℃以下の月は0)、1年間分を足し合わせた値。

松井哲哉, 田中信行, 八木橋勉, 小南裕志, 津山幾太郎, 高橋潔 (2009)

温暖化にともなうブナ林の分布適域の変化予測と影響評価. 地球環境 14: 165-174.

「貝の王様」は県の重要な水産資源

日本産ホタテガイは北方に生息する二枚貝で、太平洋側では東京湾以北、日本海側では能登半島以北に分布しており、北海道、青森県、岩手県、宮城県で日本の生産量の99%以上が生産されています。甘みと旨味に富んだホタテガイは「貝の王様」と称され、多くの人に好まれています。

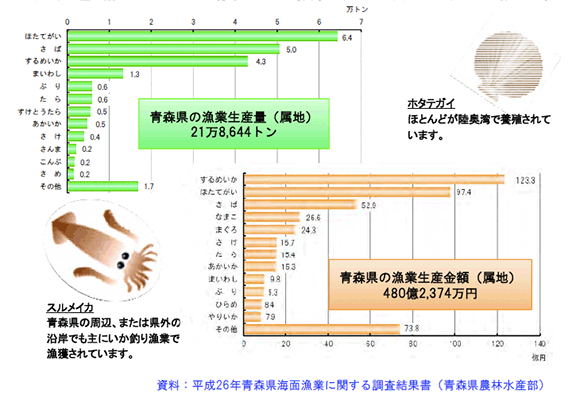

青森県にとって、ホタテガイの養殖は水産業の大きな柱。2014(平成26)年、県内に水揚げされた魚介類で最も多いのはホタテガイの6万4,253トンで、漁獲量全体の29%を占めています。漁業生産金額も高く、スルメイカに次ぐ第二位で、約97億4,000万円もありました。

パンフレット「青森県の水産業」(青森県農林水産部水産局水産振興課 発行)より引用

北の海はホタテガイのふるさと

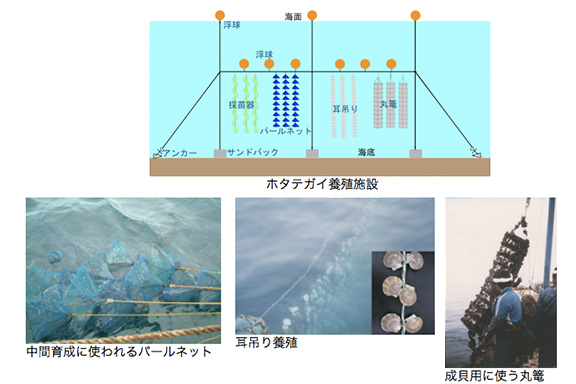

ホタテガイの養殖は陸奥湾で生まれた稚貝を使って行われています。陸奥湾のホタテガイは2~4月に産卵期を迎えます。水温上昇の刺激によって放卵、放精し、海中で受精します。その後、1週間程度で海中を浮遊する幼生となり、約40日間後に殻長0.3ミリ前後に成長し、物に付着します。この頃(4月~5月)、養殖業者は稚貝が付着しやすいように袋の中に網などを入れた採苗器(さいびょうき)を海中に投入します。物に付着した稚貝は7~8月頃には8~10ミリに成長し、付着力が弱まり、物から離れて落下します。自然環境のままでいると海底に落ちてしまい、天敵のヒトデに食べられたりして大半は死んでしまいますが、採苗器に付着した稚貝は、袋によって海底への落下を防ぎ、養殖に利用できるのです。このようにして採取した稚貝は、パールネットという篭に移して5センチ程度に育て(中間育成)、その後、より大きな目あいのパールネットに入れ替えたり、貝殻に穴を開けてロープに吊り下げたり(耳吊り)、大きな篭(丸篭)に入れて販売できる大きさになるまで育てます。

このほか「地まき」といって、中間育成した3~5センチの稚貝を海底に放流し成長させてから漁獲する方法もあります。順調に成長すれば、養殖貝は2年、地まき貝は2~3年で成貝になって出荷されていきます。

水産総合研究所 HP 「ホタテガイの豆知識」より引用

陸奥湾に温暖化の被害が発生?!

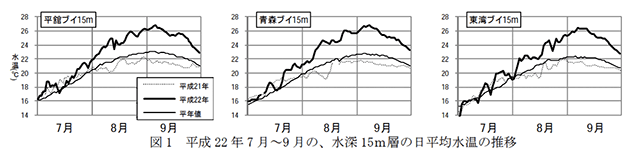

北海道や青森県が主産地であることからもわかるように、ホタテガイは冷水性の貝です。2010(平成22)年の夏は全国的な猛暑を記録し、青森市では1881(明治14)年の統計を開始して以来、第2位の最高気温である36.6℃を8月6日に記録。8月の平均気温は26.0℃と統計を開始して以来、最高を記録しました(気象庁データより)。海水温も上昇し、陸奥湾ではホタテガイの生理に影響を及ぼすと言われる23℃を超える日数が55日、過去に観測されなかった26℃を超えた日が12日もあり、海水温、日数ともに過去観測値を更新する高い状況で推移しました(「平成22年7月~9月の水深15m層の日平均水温の推移グラフ」参照。グラフでは元号で表記しています)。

■平成22年7月~9月の水深15m層の日平均水温の推移グラフ

「平成23年度 陸奥湾ホタテガイ高水温被害対策専門家委員会 報告書」より引用

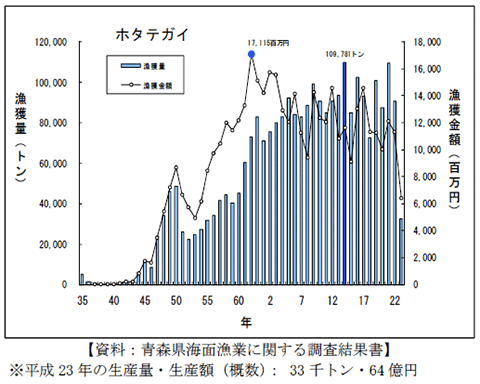

こうした高水温が陸奥湾のホタテガイに大きな被害を与え、前年に生まれた新貝や同年に生まれた稚貝の約7割がへい死し、ホタテガイの生存率は過去25年間の調査で最も低い結果となり、ホタテガイ産業に大きな損失を与えました(「青森県海面漁業に関する調査結果書のグラフ」参照。グラフでは元号で表記しています)。

■青森県海面漁業に関する調査結果書のグラフ

「平成23年度 陸奥湾ホタテガイ高水温被害対策専門家委員会 報告書」より引用

温暖化によって、2010(平成22)年のような大量へい死の危険性が今後も発生することは十分予測できます。ホタテガイ産業に関わる生産団体、水産加工団体、県、市町村、研究機関は連携して対策に取り組みました。その結果、2012(平成24)年夏も高水温による悪影響が見られましたが、陸奥湾全体では稚貝のへい死率が24.3%にとどまりました。

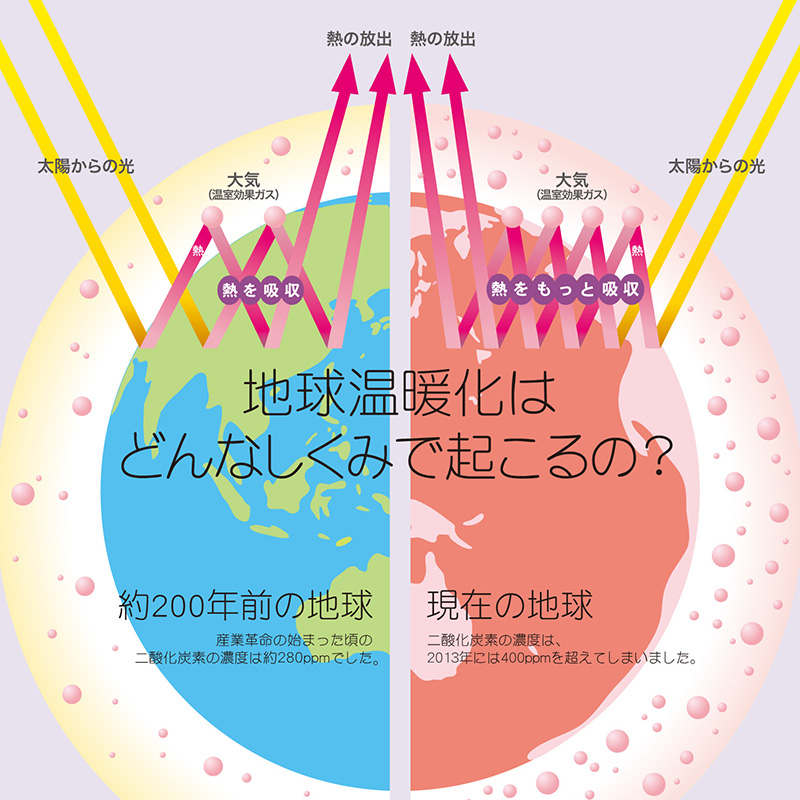

温暖化に歯止めをかけるCOP21

IPCCの第5次評価報告書では「20世紀半ば以降の温暖化の主な要因は人間の影響の可能性がきわめて高い」と発表しています。工場や会社、家庭や学校などから発生する二酸化炭素やメタンガスなどの温室効果ガスの増加が地球温暖化を引き起こしているとされているからです。毎日の生活に欠かせない化石燃料を燃やすことで排出される二酸化炭素。産業革命以前に約280ppmだった二酸化炭素濃度は2013年では400ppmを超え、40%以上も増加しました。

※「現在の地球」の二酸化炭素濃度は気象庁発表の数値です。

全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト(http://www.jccca.org/)より引用

世界気象機関(WMO)は2015年1月から10月までの世界の平均気温は1990年までの30年間の平均気温を0.73℃上回り、観測開始以来、過去最高になると可能性があると発表しました。21世紀のさらなる温暖化によって、世界の気候に多くの変化がもたらされ、その規模は20世紀に観測されたものより大きくなると予測されています。

国際社会は温暖化対策の枠組みとして、「京都議定書」を18年前に締結しました。この「京都議定書」に代わる2020年以降の新しい枠組みを各国が合意するため、2015年11月30日~12月12日、フランス・パリで第21回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP21)が開催されました。

条約に加盟する196カ国・地域が採択した「パリ協定」では、地球の平均気温の上昇を産業革命前に比べて2℃未満に抑え、1.5℃以内を目指して努力すること、そのために温室効果ガスの排出量を森林などが吸収する量と均衡する状態まで減らし、今世紀末には実質的な排出量をゼロにすることを長期目標としました。

また、加盟するすべての国・地域が温室効果ガス排出削減の自主目標を作成し、国連に提出する義務を負い、2023年から5年ごとに目標を見直し、世界全体で削減状況を検証するシステムも導入しました。

また、途上国への支援資金は先進国に拠出を義務づけるほか、新興国などには自主的な拠出を推奨するなど、温暖化に立ち向かう国際ルールが明記されました。

《参考資料》

《参考資料》

注: 記事中の年号は原則として西暦を使用していますが、出典に元号が書かれているものは両方を併記しています。

- 《ブナ林についての参考資料・50音順》

- 気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート 「日本の気候変動とその影響 (2012年度版)」、ジュニア学研の図鑑「地球の環境」、白神山地ビジターセンターHP、地球環境研究センターニュースVol.19 No.12、21世紀こども百科「地球環境館」

- 《ホタテガイについての参考資料・50音順》

- (地独)青森県産業技術センター 水産総合研究所HP、「青森県の水産業」パンフレット、平成23年度 陸奥湾ホタテガイ高水温被害対策専門委員会 報告書、「れぢおん青森」 2012年4月号

- 《地球温暖化、COP21関連の参考資料・50音順》

- 国際環境経済研究所(IEEI)メールマガジン、 国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第5次評価報告書、環境省HP、原産新聞(web)、産経ニュース(web)、全国地球温暖化防止活動推進センター(jccca)HP、日本経済新聞(web)